Wir schauen Filme, um uns unterhalten zu lassen, um uns die Zeit zu vertreiben, um uns von unseren schnöden Alltagsproblemen ablenken zu lassen. Wir gehen ins Kino, um mal ein bisschen zu entspannen und uns wenigstens für ein paar Stunden von unseren Sorgen zu befreien. Wenn Meg Ryan und Tom Hanks am Ende zueinander finden, ist das zwar kitschig und irgendwie auch von vornherein klar, aber es löst auch ein Glücksgefühl in uns aus, lässt uns alles um uns herum vergessen. Wir freuen uns für die beiden, und sind angenehm berührt, dass es wenigstens auf der Leinwand noch eine perfekte Welt gibt.

Und wenn der Angriff der außerirdischen Invasoren abgewehrt werden konnte, der Held es am Ende des Actionstreifens, nachdem wir zwei Stunden mit ihm mitgefiebert haben, geschafft hat, seine Gegner zu besiegen, seine Tochter zu retten und das Mädchen zu bekommen, wenn der Ring zerstört ist, und wenn der Killer hinter Gitter gebracht ist, dann ist das einfach schön und lässt uns mit einem guten Gefühl zurück. Filme rufen Emotionen hervor. Gute Emotionen. Meistens. Wir schauen Filme, um uns etwas Zerstreuung von unseren schlimmen Problemen des alltäglichen Lebens zu verschaffen. Von der Freundin verlassen? Probleme im Job? Schlechte Noten? Stress mit den Eltern? Alles kein Problem, im Film zählt all das überhaupt nichts. Wir schauen uns Filme an, um uns gut zu fühlen, und um uns, egal wie schlecht es uns in Wirklichkeit geht, wenigstens bis zum Abspann, glücklich zu fühlen, uns von den Figuren auf der Leinwand erheitern zu lassen und uns von ihren Geschichten berühren zu lassen. Wir schauen Filme, um Freude zu empfinden und glücklich zu sein. Jedenfalls meistens.

Meistens. Denn natürlich gibt es auch noch die andere Seite. Filme der härteren Gangart. Filme ohne Happy End. Filme, die keineswegs ein Glücksgefühl erzeugen. Filme, die die schlimmsten Abgründe der menschlichen Seele zeigen, die man sich vorstellen kann. Filme, durch die wir uns durchaus vom Alltag ablenken können, dann jedoch mit weitaus schlimmeren Problemen und Situationen konfrontiert werden. Filme, die Emotionen in uns hervorrufen, die nicht mal ansatzweise positiv sind, die uns traurig und wütend machen, die uns sogar verstören können. Aber warum sehen wir uns solche Filme an, wenn das wahre Leben doch schon genug Probleme bietet? Sind wir so masochistisch veranlagt, dass wir unbedingt testen müssen, wo unsere Schmerzgrenze liegt? Oder ist es eher der Sadist in uns, der sich daran ergötzt, die Figuren auf der Leinwand leiden zu sehen? Woher kommt die Faszination für solche Feel-Bad-Movies?

Das verräterische Herz

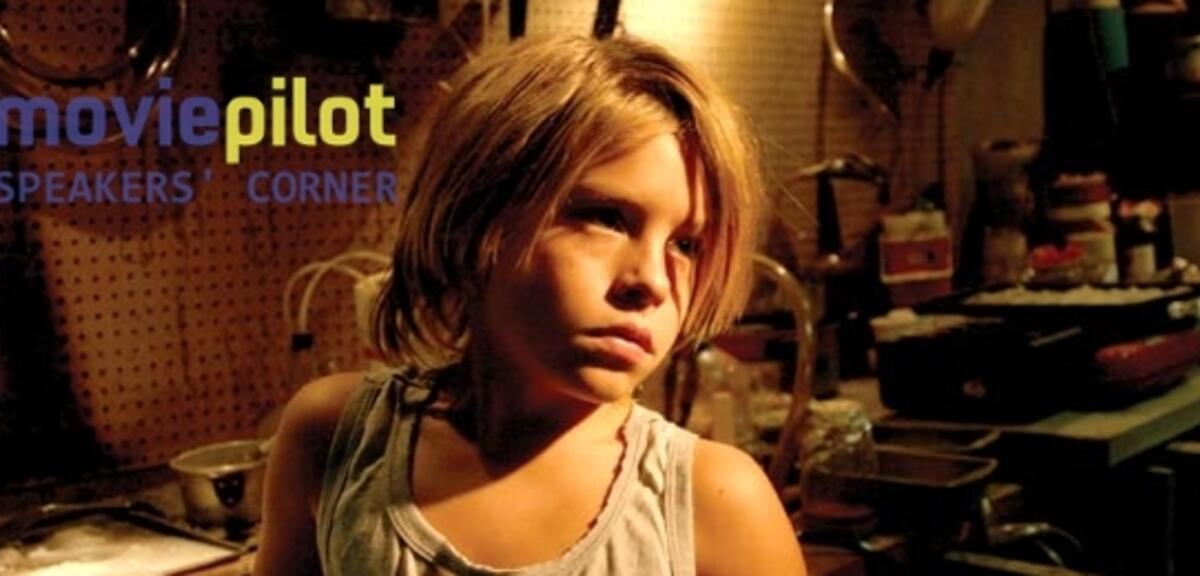

Der zweite Spielfilm von Asia Argento, The Heart Is Deceitful Above All Things aus dem Jahr 2004, bei welchem sie nicht nur Regie führte, sondern auch das Drehbuch schrieb und die Hauptrolle spielte, ist ein hartes Brett. Der auf einem Roman des amerikanischen Autors J.T. LeRoy basierende Film erzählt die Geschichte des jungen Jeremiah und beleuchtet die Beziehung zu seiner Mutter. Diese ist drogenabhängig, prostituiert sich und vernachlässigt ihren Sohn. Jeremiah verbringt deshalb schließlich eine ganze Zeit bei seinen Großeltern in einer radikalen christlichen Sekte. Als er nach ein paar Jahren wieder zu seiner Mutter zurückkehrt, hat sich die Situation aber keineswegs verbessert. Eher im Gegenteil. Jeremiah muss Mädchenkleidung tragen, um seiner Mutter bei ihrer „Arbeit“ helfen zu können, ihre Freunde missbrauchen ihn und schließlich versucht sie sogar, ihn zu vergiften.

All das wäre halb so schlimm, wenn der Film eine Aussage hätte, wenn er irgendwann zu einem Punkt kommen würde, wenn er Stellung beziehen, und das Gezeigte kritisieren würde. Dem ist jedoch nicht so. Jeremiah hat keine Freude in seinem Leben, er gleitet von einer Hölle in die nächste und hat nicht einen einzigen guten oder gar fröhlichen Augenblick. Seine Kindheit ist absolut verkorkst, dass aus ihm je etwas Vernünftiges werden wird, ist nicht nur unwahrscheinlich, sondern erscheint gar unmöglich. Er versucht, sich um seine Mutter zu kümmern, wird aber immer mit Abscheu und Zurückweisung bestraft. Das lässt negative Emotionen aufkommen. Man ist traurig, hat Mitleid mit ihm. Vielmehr noch baut sich aber Wut und Zorn auf. Man beginnt, die Mutter für ihr Verhalten zu hassen, ihre Liebhaber und Freier zu verabscheuen, für das, was sie dem Jungen antun. Es gibt niemanden, der sympathisch ist, keine einzige Szene, die irgendetwas Positives ausstrahlt. Der ganze Film ist ein kräftiger Tritt in die Magengrube, und am Ende ist man wieder genau da, wo man angefangen hat. Keine Entwicklung der Figuren, nicht mal annähernd, keine Katharsis. Der Film lässt uns deprimiert und schockiert zurück und zeigt letztlich nur, dass es immer weiter geht. Das Leben ist scheiße und wird es immer sein.

Was uns die Zukunft bringt

In Die kommenden Tage aus dem Jahr 2010 zeigt Regisseur Lars Kraume eine düstere, dystopische Zukunftsvision. Die momentanen Entwicklungen, politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich, wurden hier einfach weitergedacht und auf die Spitze getrieben. Dabei wird in Die kommenden Tage immer vom Schlimmsten ausgegangen. Sämtliche Dinge wirklich alles, entwickelt sich zum Negativen. Aktuelle Probleme werden nicht gelöst, sondern verschlimmern sich. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer, die Festung Europa schottet sich weiter ab, Kampf ums Öl, Kriege, Terror und Gewalt, die gesamte Welt versinkt im Chaos. Wäre all das nicht schon schlimm genug, gönnt Lars Kraume seinen Figuren auch sonst kein Glück, nicht einmal auf der persönlichen Ebene. Krankheiten, Eifersucht, Hass, Streit und Existenzängste prägen ihre Welt. Niemand ist glücklich, niemand ist mehr sicher, für niemanden gibt es ein Happy End in dieser grauenvollen Zukunft.

Aber was will man uns damit sagen? Das Leben ist scheiße und wird es immer sein? Nein. Das Leben, die Welt, ist scheiße und wird es auch in Zukunft sein, wenn sich nichts ändert! Die kommenden Tage ist ein sehr ehrgeiziger Film, der verdeutlichen soll, dass die aktuellen Entwicklungen in der Welt, das Ende bedeuten, wenn sich nichts ändert. Die dargestellte Zukunftsvision wirkt sehr greifbar, sehr realistisch und durchaus möglich. Der Film versucht einfach, seine Zuschauer zu erreichen. Man soll nachdenken und reflektieren, was passieren könnte, wenn nichts unternommen wird, und überlegen, was man vielleicht tun kann, um die Welt zu verbessern.

Diese Denkprozesse setzen jedoch erst lange Zeit nach dem Abspann ein. Während des Films ist man einfach nur sprach- und fassungslos, ob der gezeigten Grausamkeiten. Der Film ist schrecklich und obwohl es sich hier bei näherer Betrachtung um äußerst intelligentes Kino handelt, tut das Zusehen abscheulich weh, auf psychischer und irgendwie sogar auf physischer Ebene. Die schrecklichen Bilder, die traurigen Geschichten, die einem hier ohne Rücksicht auf Verluste präsentiert werden, lassen einen mit einem flauen Gefühl im Magen zurück. Ein spaßiger Filmabend sieht anders aus. Hiernach ist man einfach nur am Boden zerstört.

Was noch?

Dies sind nur zwei Beispiele. Man könnte mit Sicherheit dutzende Filme aufzählen, die anstrengend sind, die verstörend wirken, die schwer zu ertragen sind, die wahrlich Schmerzen verursachen. Menschliche Abgründe und desillusionierte Fantasien gibt es im Kino zuhauf. Lars von Trier lässt die Figuren seines neuesten Werks in Vorahnung des drohenden Weltuntergangs in tiefster Trauer und Melancholie versinken, Takashi Miike lässt seine Figuren foltern und qualvolle Schmerzen ertragen und Gaspar Noé traumatisiert durch die Darstellung einer Vergewaltigung.

Und jetzt?

Möglicherweise erkennt man an solchen Filmen, dass es, egal wie trist das eigene Leben ist, immer jemanden gibt, dem es noch schlechter geht, sodass die eigenen Probleme plötzlich nichtig und klein erscheinen. Der Film lässt, wenn in diesem Fall auch nicht unmittelbar, letzten Endes also doch positive Emotionen entstehen, sorgt dafür, dass man sich besser fühlt und lässt Hoffnung aufkommen. Ich denke jedoch, dass es um etwas ganz anderes geht.

Mir fällt hierzu nämlich ein Spruch von Friedrich Nietzsche ein. „Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.“ Ich denke, das trifft auf solche Feel-Bad-Movies zu. Seelische Abgründe und abnorme Grausamkeiten im Film zu erkunden, hilft vielleicht, auch näher über sich selbst nachzudenken. Durch solche Filme kann man über sich und sein Wesen reflektieren. Das kann helfen, sich selbst besser kennen zu lernen, sich und die Menschen um einen herum zu verstehen. Und letzten Endes kann man dadurch sogar überlegen, wie man selbst in Extremsituationen handeln würde. Ich würde sogar behaupten, dass der Konsum von Filmen, die ausschließlich das Schlechte, das Böse, das Aggressive, das Erbarmungslose behandeln, dabei helfen kann, einfacher mit den eigenen Problemen, wie groß sie auch sein mögen, der Trauer und dem Schmerz, den man mit sich herumträgt, fertig zu werden, Ansätze zu finden, an persönlichen Problemen zu arbeiten und schlechte Gefühle, missliche Situationen und Rückschläge im Leben besser zu verarbeiten.

Letzten Endes lässt sich das selbstverständlich nicht verallgemeinern, da natürlich jeder seine eigenen Beweggründe hat, diesen oder jenen Film zu genießen, oder auch nicht-zu-genießen. Es steht jedoch zweifellos fest, dass die dunkle Seite, das Böse, eine machtvolle Faszination ausübt, sowohl im wahren Leben, anders lässt sich die weitgreifende Faszination, teils sogar Bewunderung für verschiedene Serienmörder wohl kaum erklären, als auch in der Kunst. Feel Bad-Movies sind daher, auch wenn vermutlich nicht jeder mit dieser Art von Filmen zurechtkommt, ein wichtiger, unabdingbarer Teil des modernen Kinos.

Vorschau: Nach den beunruhigenden Feel Bad-Movies geht es beim nächsten Mal etwas leichter zu. Dann wird die Speaker’s Corner zum Schauplatz komödiantischer Entgleisungen.

Dieser Text stammt von unserem User Mr. Pink. Wenn ihr die Moviepilot Speakers’ Corner auch nutzen möchtet, dann werft zuerst einen kurzen Blick auf die Regeln und schickt anschließend euren Text an ines[@]moviepilot.de